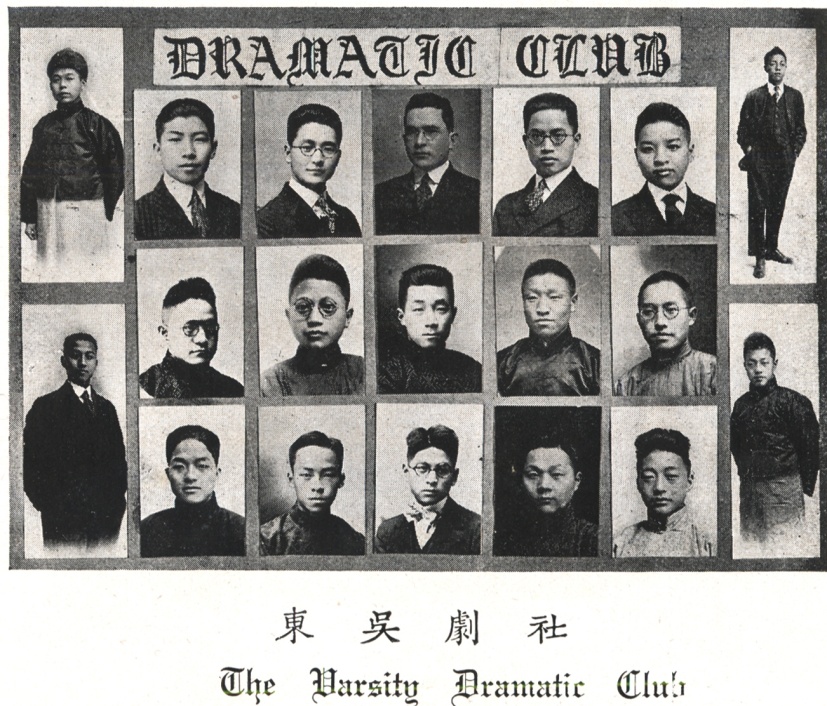

徐稚,1899年出生,浙江慈溪人。1921年宁波私立实效中学毕业后考入苏州东吴大学。在东吴大学学习期间颇为活跃,是东吴剧社的成员,他反对那些“上元夫人、天女散花、诸葛亮招亲”以及“落难公子中状元,小姐后花园定终生”等毫无艺术价值,也不近人情的戏剧。他认为戏剧是用来表现人生的。戏剧在文学上占有重要地位,因为诗歌、小说最多时刻画在纸上的,供知识阶级研究,而戏剧兼有表现作用,所以他提倡东吴剧社应该是排有艺术价值的戏剧。

1922年东吴剧社成员

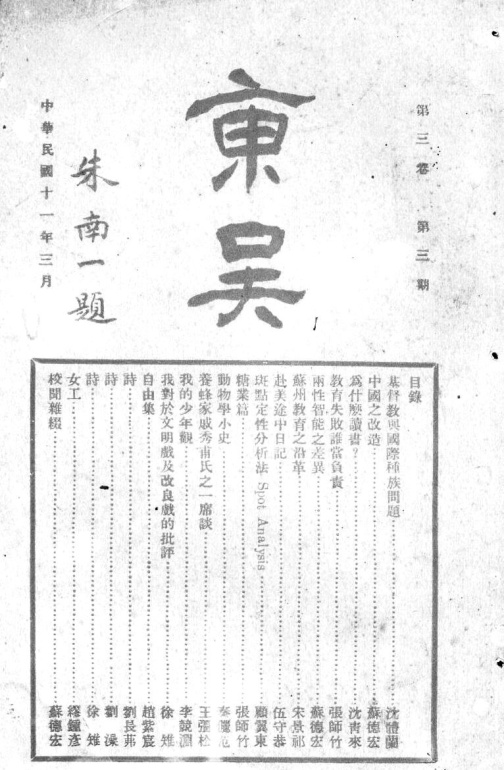

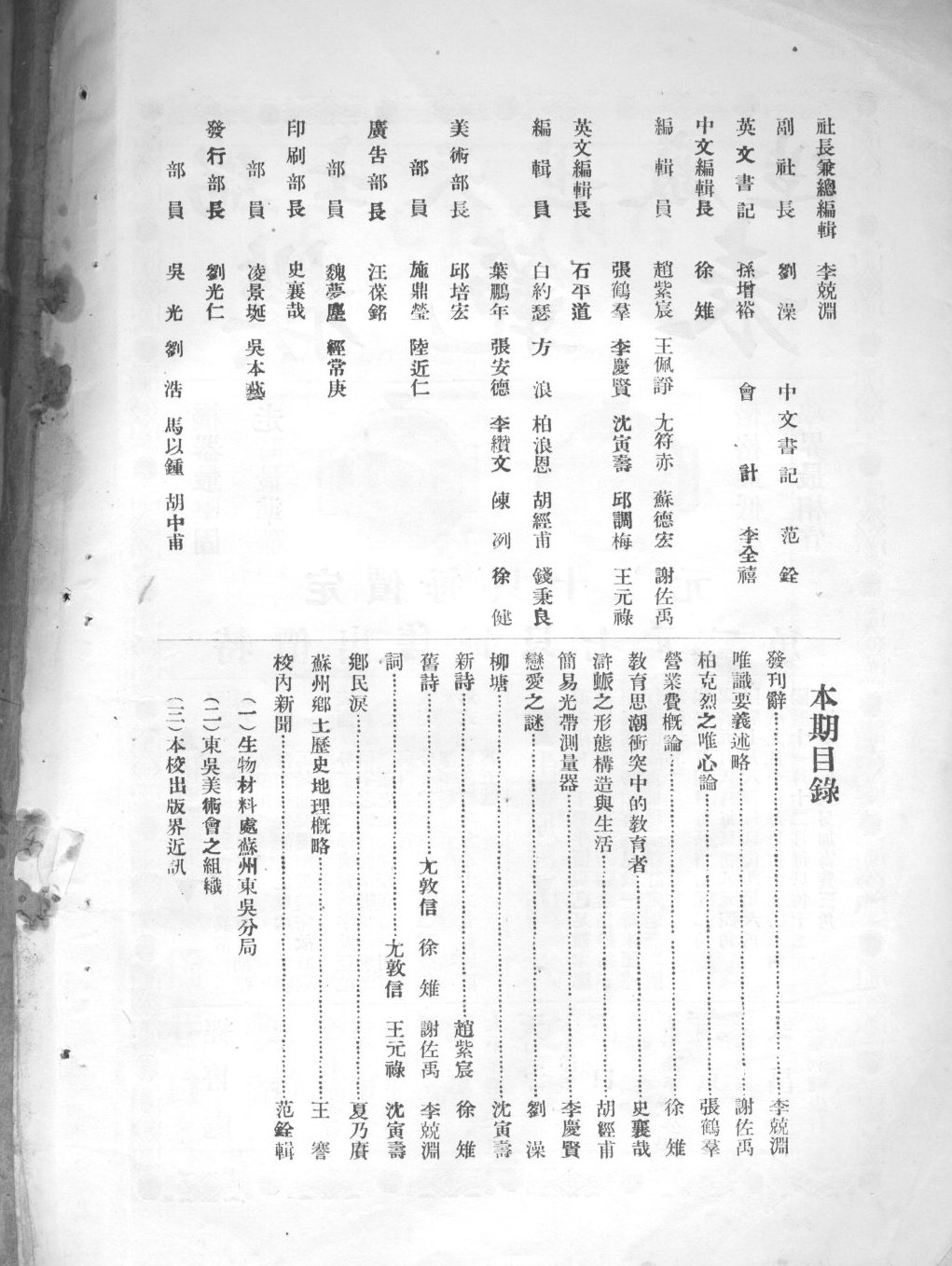

作为文学研究会的一员,在东吴的刊物上不断有他的作品问世。1922年3月起在《东吴杂志》不断有诗歌、文论、小说出现,1925年时担任杂志的编辑长。

1922年《东吴》

他被称之为东方的拜伦。不仅是因为他才华横溢,是一个诗人、小说家,更在于他像拜伦一样,是一个积极而勇敢地投身革命为理想战斗一生的勇士。

1925年夏,东吴大学毕业后,徐稚决定投笔从戎,到广州参加火热的斗争。他被分配在国民革命军第六军政治部宣传科任科员,在政治部主任林伯渠领导下工作,从戎三年,转战五六个省。大革命失败后,他回到老家。1928年回上海,辗转谋生,又拿起笔来创作小说。

他的《稚的心》、《毁去的序文》两书曾多次再版,1928年由现代书局出版了《永久的赠品》,全书哀艳悱恻,犹如垂死的鸟,宛转悲鸣,使人读了为之掩卷而泣。徐稚写在大革命失败后的短篇小说,除了写青年知识分子投身革命,题材主要是反映大革命失败后知识分子的苦闷和探索前进的道路,揭露了包括失业、卖淫等现象在内的社会黑暗面。有的篇章,就是作家自己经历的生活,带有自传的性质。1929年写的《嫌疑》,徐稚在作品里穿插着毛泽东在南昌探望林伯渠的一段小故事,这也许是现代文学作品里第一次出现毛泽东的形象。在白色恐怖的1929年,徐稚在他的文学作品中大胆描写了共产党领袖的形象,是需要无比的勇气的。

1937年抗战爆发后,他经武汉、西安到了延安,再次参加革命。1947年在延安病故。